高校教育の一歩先を。 IT の導入と実践・運用の最適解を探る

導入事例

和歌山県教育委員会

和歌山県が国内で初めて

県立の全教員と全生徒に「Surface」を導入

小中高を一貫する ICT 教育を推進へ

小・中・高等学校で発達段階に応じた「きのくに ICT 教育」を実施している和歌山県が、県立高等学校の全生徒 ※1 に向けて 19,239 台の「Surface Go 2」を導入し、同時に全生徒分の「Microsoft 365」のライセンス及び全教職員分の「Office 365」のアカウントも取得する。これにより、教員と生徒全員が 1 人 1 台「Surface」という国内初の取り組みが実現する。国の動向に先駆け、体系的なプログラミング教育を開始するなど、県独自の ICT 教育を推進する同教育委員会の肥田真幸氏に話を聞いた。

※1 県立高等学校全日制課程及び定時制課程の全生徒に「Surface Go 2」を導入。通信制課程の全生徒にも Windows 端末を導入

高校生にも 1 人 1 台が不可欠

小中高と一貫した ICT を活用した質の高い学びを継続する

和歌山県教育委員会

学校教育局 県立学校教育課(兼)義務教育課

指導主事 肥田真幸 氏

和歌山県は 2020 年 6 月、県立高等学校の生徒 1 人 1 台 PC 端末導入を補正予算案に盛り込み、同年 12 月末までに 19,239 台を導入する。同時に整備を進めているアクセスポイント等のネットワーク環境が整い次第、各学校で 1 人 1 台 PC 端末を活用した取り組みが実現する。

県立高等学校への 1 人 1 台 PC 端末の導入を推めてきた同教育委員会学校教育局県立学校教育課(兼)義務教育課指導主事の肥田真幸氏は、「GIGA スクール構想により、小・中学校で 1 人 1 台 PC が整備されるなか、小・中・高等学校で体系化された ICT 教育を推進する和歌山県では、継続した ICT を活用した学びの実現に向け、高校生も同じ環境を整える必要がありました。」

和歌山県では、すでに県立中学校で 8 月末に 1 人 1 台 PC 端末の整備を完了し、GIGA スクール構想の対象となる義務教育の小・中学校に対する迅速な整備を進めてきた。また、同時期には、県立特別支援学校においても 1 人 1 台端末の環境が整う。これらの流れに続き、県立高等学校の生徒への整備が進んでいる。

肥田氏は「小学校、中学校と、1 人 1 台 PC 端末を活用して学んできた子供たちが、高等学校に入学すると自分専用の PC 端末が手元にないという状況は考えられません。」と、その必要性を強く語る。

導入の背景には小中高の「きのくに ICT 教育」

体系的なプログラミング教育は国内初

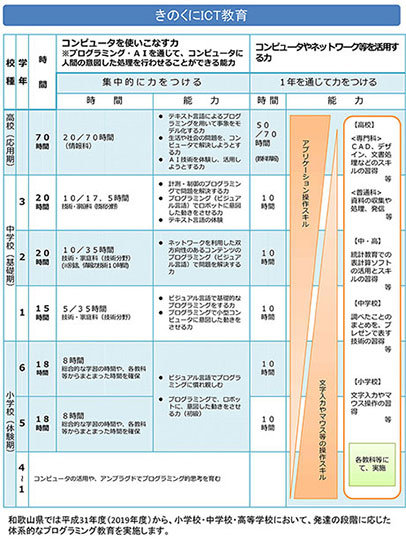

和歌山県では、2018 年にその先 5 年間の方針となる「第 3 期和歌山県教育振興基本計画」を策定した。その基本的方針の「信頼される質の高い教育環境づくり」において、重点的に実施する取り組みとして「きのくに ICT 教育」を推進している。

この「きのくに ICT 教育」とは、県内すべての公立小・中・高等学校及び特別支援学校において、発達の段階に応じて取り組む、体系的な ICT 教育だ。

なかでも「プログラミング教育」は国に先駆けて、開始時期を大きく前倒しすることで、2019 年度から県内のすべての公立小・中・高等学校及び特別支援学校でプログラミング教育を実施している。小学校から高等学校までを貫く体系立ったプログラミング教育としては国内初の取り組みである。

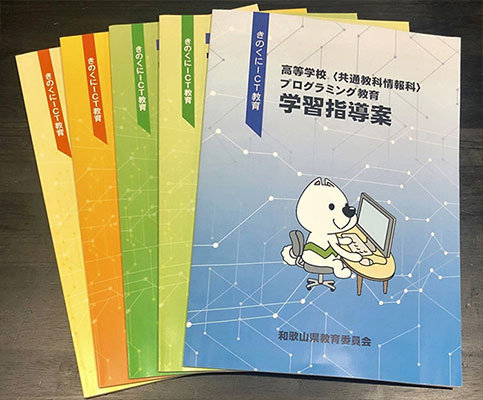

その内容は、小学校 5、6 年生を「体験期」として位置づけ、各学年 8 時間、中学校では「基礎期」として 25 時間、高校では「応用期」として 20 時間のプログラミングに関する授業を行うこととしている。共通したロボット教材の活用や和歌山県教育委員会で作成した学習指導案を使用することで、発達段階に応じた、体系的なプログラミング教育が行われている。

「和歌山県教育委員会では、プログラミング教育の学習指導案を小学校、中学校、高等学校とそれぞれの発達段階に応じたものを独自に作成しています。小学校と中学校の接続、中学校と高等学校の接続を意識したものとしており、体系的にプログラミング教育が進められるようになっています。」(肥田氏)

高等学校でのプログラミング教育の様子

和歌山県が作成したプログラミング教育の学習指導案

プログラミング教育の様子について肥田氏は、「“普段使っているアプリについて考える機会にもなり、ボタンの機能や配置、アプリを思ったように動作させるためのプログラムの構造などが理解でき、難しい内容もありますがとても楽しい”、という生徒の声が挙がっています。」と話す。

クラスルームペンで生徒の発想を豊かに

性能とコストを妥協せずに選定した「Surface Go 2」

体系的なプログラミング教育を実施する和歌山県が今回、県立高等学校の生徒用に選定したのは「Surface Go 2」だ。「Surface Go 2」は、マイクロソフトがユーザーにヒアリングやテストを繰り返し実施することで、生徒たちが想像力を豊かに表現できる「新しい文房具」となっている。

ペットボトル 1 本分に相当する約 544g と軽量なこの「新しい文房具」は、これまで生徒が教科書を指先でめくったり、紙のノートに鉛筆を走らせたりするのと変わりない感覚を保った端末となっている。ペンやタッチ、タイピングのどれをとっても生徒が違和感なく操作できるよう工夫がなされているのだ。

「クラスルームペンも 1 人 1 本導入しました。タイピング入力のためのキーボードも欠かせませんが、直感的に使うという意味では、ペンやタッチという選択肢があることも大切です。これにより、生徒の発想力や創造力を大きく広げ、深い学びにつなげることができると考えます。」(肥田氏

Microsoft クラスルームペンは、生徒がタブレットや PC と一緒にペンを利用することを想定して設計された製品。Surface Go との相性が抜群である

また「Surface Go 2」 は、豊富なデジタル教材を十分に活用できる性能も備えている。なかでも注目されるのは、高性能の CPU が搭載されていることだ。様々なアプリケーションソフトとも互換性が高く、様々な学び方に対応できる安心感がある。

「生徒向けとしてはグラフィック性能も高く、処理速度も安定しています。GIGA スクール構想の小・中学生用の PC 端末と同様のスペックと安易に妥協をせず、『高等学校の学習はより活用が多様となることから、活用に合わせた少しでも性能が高いものを』という視点等で、複数の端末を比較・検討し、マイクロソフトの端末を選定しました。」(肥田氏)

導入には『Microsoft Intune』を活用

クラウド管理で効率的な整備を実現する

「今回、和歌山県では『Surface Go 2』の導入に合わせて『Microsoft Intune』を活用しています。早急に整備が必要とされるなか、短期間で効率のよい導入に役立っています。」(肥田氏)

『Microsoft Intune』とは、クラウドを活用して生徒のデバイスやモバイルアプリを一括管理するサービス。導入時に、この『Microsoft Intune』を用いたモダン展開(クラウドを中心とした整備)を活用すれば、ユーザー登録や端末の一斉更新、アカウントの状況管理まで、効率的な運用とその後の一元管理が可能となる。

肥田氏は、「クラウド側で端末を管理することで、従来の設定作業が簡略化されました。生徒が学校で『Surface Go 2』を手にして、ネットワークに接続すれば、『Microsoft Intune』により初回ログイン時に、設定やアプリが自動で展開される状況になっています。」と話す。

今後は個別最適な学びや未来型の学びも実現

生徒と先生が発想力や創造力を発揮

和歌山県では 2017 年より、県立高等学校の教員が 1 人 1 台「Surface」を校務用PC端末として活用してきた。その実績も今回の導入に至る一つの理由となっている。

「これからは生徒も 1 人 1 台 PC を持つことで、『Microsoft 365』を活用した協働学習や個別最適な学習など、さまざまなことにチャレンジできます。生徒の発想力をより効果的に育くむのはもちろんのこと、教える側の先生にも大きな刺激を与えるのではないかと思います。」(肥田氏)

もちろん、和歌山県が推進するプログラミング教育でも同端末は生かされていく。また、普通教室や自宅等、場所を問わずに ICT を活用した学習が可能となることから、生徒の学習意欲の向上や個別最適化された学びの実現も期待される。

約 20,000 台と大規模の導入になるため、サポート体制については、教員の負担にならないように様々な手立ての検討を行っている。「様々な情報を扱う機会が増えることから、生徒の情報セキュリティや情報モラルに関する教育の一層の充実を行うとともに、生徒が発想力や創造力をより高められる端末の活用に向け、教職員のICT活用指導力の向上等、端末を安全かつ効果的に扱えるようサポートを行っていきたい。そして、当たり前に生徒が授業で端末を使いこなすよう、取り組みを進めていきたい。」と肥田氏は話す。

Surface Go 2 を活用している様子

子供たちの感性を刺激する『Surface Go 2』

この状況での導入がICT教育推進のチャンス

「先日、学校で『Surface Go 2』を初披露すると、『こんなにかっこいいタブレットを使って授業を受けられるんだ!』と、生徒たちは大変興奮していました。生徒たちは日常から、スマートフォン等の情報機器に慣れているためか、Surface 端末のそのスタイリッシュさから、直感的にその性能の高さを感じ、授業での活用にも期待を持ってくれているようです。」と、その感触を肥田氏は語る。また、今後の ICT 教育に向けて保護者等、周囲からも好感の声が挙がっているという。

Surface Go 2 はキーボードをつけた状態でも 1 kg を大きく切る軽さ。

使いやすく、持ち運びがしやすいスタイリッシュなデザインとなっている

最後に肥田氏は、「高校生の段階においても、ICT 機器の多様な使い方を知り、自分の学びのために活用することはとても大切です。大規模なタブレットの整備は、選定から導入、サポートに至るまで長い工程がありますが、導入や活用に向けて、マイクロソフトをはじめとしたサポートしてくださる方々、また、何より、学校で導入の準備にあたってくれている教職員のおかげで順調に進んでいます。子供たちの未来を幸せなものにするために、今後も ICT を活用した学びを推進するとともに、生徒の学びの質の向上に向け、広く情報収集や情報交換を行いながら、ICT のよりよい活用方法を模索していきます。」と語った。

※この記事は教育と ICT Online Special に掲載したものを転載したものです